Eröffnung: Montag, 1. Dezember 2025, 19.00 Uhr

Einführende Worte: Manisha Jothady

Listening Session: Plano B von Vijai Maia Patchineelam, 20.00 Uhr

Artist Talks: Freitag, 16. Jänner 2026, 18.00–20.00 Uhr: Eva Engelbert im Gespräch mit Stefanie Kitzberger & Belinda Kazeem-Kamiński im Gespräch mit Carla Vordermayer

Winterpause: Die Galerie hat vom 21.12.2025–8.1.2026 geschlossen.

Als Schwerpunkt für die Jahre 2025/2026 hat das kuratorische Team der Fotogalerie Wien das Thema Narrative gewählt, eine Beschäftigung mit narrativen Strategien und Strukturen in der zeitgenössischen Foto- und Videokunst. Die drei dazu entwickelten Ausstellungen basieren auf einer zeitlichen Einordnung: Der erste Teil, Topografien der Erinnerung, wirft einen Blick zurück in die Vergangenheit in Form einer Auseinandersetzung mit Archivmaterial, Geschichtsschreibung sowie kollektiver und individueller Erinnerung. Im zweiten Teil, Gegenwartsformen, geht es um die Frage, welche neuen Erzählweisen aus digitalen Medien gewonnen werden können, sowie um die Auseinandersetzung mit der überwältigend großen Anzahl ständig verfügbarer Narrationen einer vernetzten Welt. Im dritten, auf die Zukunft gerichteten Teil dominieren visionäre, fiktionale und spekulative Erzählweisen, basierend auf der Sehnsucht danach, die Welt anders zu denken oder ihr zu entfliehen.

Lineare und eindeutige Erzählstrukturen werden in den künstlerischen Arbeiten der drei Ausstellungen durch diskontinuierliche, fragmentarische, zirkuläre oder auch Darstellungen zwischen Dokumentation und Konstruktion ersetzt. Erwartungen werden gebrochen bzw. festgefahrene Narrationen gestört oder aufgelöst zugunsten multiperspektivischer Narrative. Es geht in dem Schwerpunkt auch um das Erzählen selbst: wie, warum und was von wem (nicht) erzählt wird und wie sich Bedeutungen, Sprache und Kommunikation verändern.

„Die erste Etappe dieses Weges wird sein, […] in der Analyse des kleinen Einzelmoments den Kristall des Totalgeschehens zu entdecken.“ – Mit diesen Worten forderte Walter Benjamin in seinem Passagen-Werk, die von offizieller Geschichtsschreibung verdrängten Elemente der Vergangenheit zum Ausgangspunkt einer Revision historischer Narrative zu machen. Auch die Künstler:innen dieser Ausstellung agieren im Bewusstsein, dass Geschichte und ihre Deutungen immer von den Sichtweisen, den Interessen und den Standpunkten derer abhängen, die sie erforschen, dokumentieren und erzählen. NARRATIVE I: Topografien der Erinnerung bricht mit etablierten Überlieferungen und lenkt den Blick auf historische Leerstellen und Randzonen. Die künstlerischen Methoden sind dabei vielfältig. Sie reichen von der Recherche über das Dokumentieren und Archivieren historischer Fakten bis hin zu imaginierten, auto- oder semi-fiktionalisierten Strategien, die als Gegenentwurf zu tradierten Geschichtsbildern fungieren.

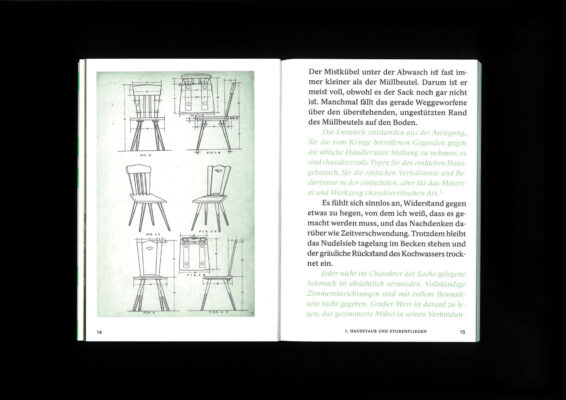

Eva Engelbert bezieht sich in ihrem Beitrag auf einen Wettbewerb, den die k.k. Kunstgewerbeschule Wien 1916 unter dem Motto Einfacher Hausrat ausrief, um preiswerte Möbel für die durch den Ersten Weltkrieg verarmte Bevölkerung zu schaffen. Der Nachbau eines damals eingereichten Entwurfs für einen Speiseschrank sowie Engelberts Künstlerinnenbuch Einfacher Hausrat bilden hier die Versatzstücke für weitreichende Reflexionen über Themen wie marginalisierte weibliche Kreativität, Möbeldesign zwischen Gestaltungsanspruch und sozialer Verantwortung, Materialgerechtigkeit und soziale Fürsorge.

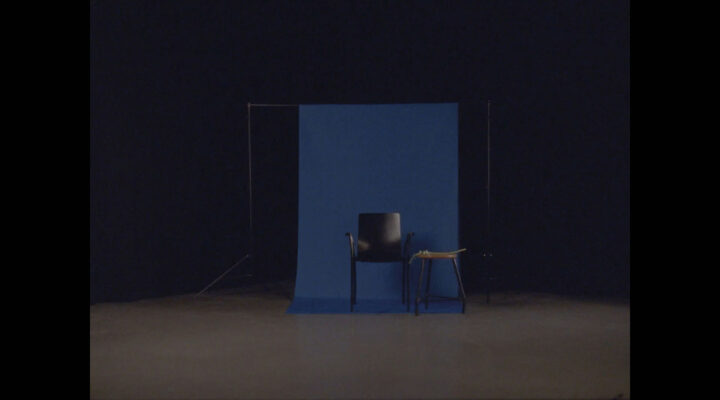

Mit Nursery Rhymes. (Holy) Water, einem 16-mm-Film, erinnert Belinda Kazeem-Kamiński an die Beteiligung der katholischen Kirche am Handel mit versklavten Menschen im 19. Jahrhundert. Hunderte afrikanische Kinder wurden damals von Priestern auf ägyptischen Märkten gekauft und in europäischen Klöstern der christlichen Umerziehung unterzogen. Nicht zuletzt, um sie als Missionar:innen in ihre Herkunftsländer zurückzusenden. Ausgangspunkt von Kazeem-Kamińskis Film ist die Zwangstaufe dreier Mädchen im Südtiroler Bruneck im Jahr 1855. Durch die Verschränkung dieser Begebenheit mit Szenen aus Julie Dashs Daughters of the Dust – einem bahnbrechenden Film über afroamerikanische Geschichte, Spiritualität und weibliche Perspektiven – wandelt sie das Narrativ des Leids in eines der Selbstermächtigung.

Heldentum, Opferbereitschaft, Patriotismus und der Stolz auf den Sieg über Nazi-Deutschland spielen bis heute eine zentrale Rolle in der offiziellen Gedenkkultur und im nationalen Selbstverständnis Russlands. Jeanna Kolesova geht in der Filminstallation Memory is an Animal which Barks with Various Mouths der Frage nach, wie kollektive Erinnerung, nationalpolitische Narrative, regionale Mythen und subjektive Erfahrungen zusammenwirken oder im Widerspruch stehen. Dieser multiperspektivische Blick auf die Vergangenheit in ihrer Beziehung zur Gegenwart spiegelt sich auch in der Montage von unterschiedlichen filmischen Quellen wider, die von dokumentarisch anmutenden Aufnahmen über Found Footage bis hin zu computergenerierten oder -verfremdeten Bildern reicht.

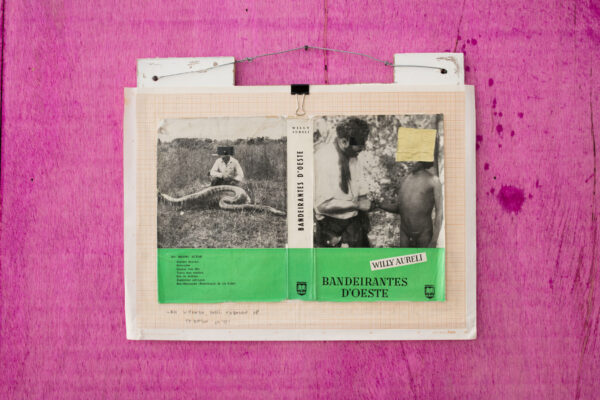

Ícaro Lira setzt sich mit den dunklen, verdrängten Seiten der brasilianischen Geschichte auseinander. Sein Werk bewegt sich zwischen Dokumentation und Fiktion, zwischen archäologischer Recherche und poetischer Assemblage – stets getragen von einer tiefen Empathie für marginalisierte Biografien, verlorene Stimmen und fragmentarische Erzählungen. Lira arbeitet mit einem breiten Spektrum gefundener Materialien: Fotografien, Zeitungsausschnitte, Archivdokumente und Alltagsgegenstände fügt er zu wissenschaftlich anmutenden Arrangements zusammen, die sich einer linearen Narration jedoch bewusst entziehen. Seine Arbeiten verstehen sich weniger als Behauptung, sondern als Einladung zur Erinnerung, zum Zuhören und zum Zweifel an historisch überlieferten Wahrheiten.

Wie Kultur abseits institutioneller Anerkennung entsteht – und wie sich solche Prozesse durch künstlerische Zusammenarbeit reaktivieren und erinnern lassen – zeigt Vijai Maia Patchineelam in seiner Auseinandersetzung mit dem Projekt Plano B. Der 2003 im Stadtteil Lapa in Rio de Janeiro eröffnete Plattenladen fungierte auch als Kulturraum für Konzerte, Performances, Vorträge und Filme und entwickelte sich innerhalb eines Jahrzehnts zu einem zentralen Ort der alternativen Musikszene. Gemeinsam mit dem Initiator Fernando Torres, der Plano B als kollektives Experiment versteht, arbeitet Patchineelam derzeit das Archiv mit über 300 Live-Aufnahmen auf. Aus dieser Zusammenarbeit ist unter anderem ein Doppelalbum hervorgegangen, in dem sich nicht nur Spuren experimenteller Musik manifestieren, sondern vor allem die Bedeutung von Orten, an denen alternative Kulturproduktion möglich wird.

Bei Dalmonia Rognean schließlich wird die Landschaft zum Ort, an dem verschiedene Zeiten und Begebenheiten koexistieren und sich gegenseitig durchdringen. An den Ufern des Olt, einem Nebenfluss der Donau, wurden im 19. Jahrhundert jungsteinzeitliche Siedlungen entdeckt – ein Ort, an dem auch die Erinnerungen und damit verbundenen Phantasien der Künstlerin verankert sind. In dokufiktionaler Erzählweise spiegelt Rogneans Arbeitsweise jene von Archäologen:innen wider, betreibt Feldforschung, klassifiziert Funde. Vergangenes wird durch Fiktion rekonstruiert, Realität mit Imagination unterfüttert. Sie beleuchtet, wie Voreingenommenheit ein anhaltender Bestandteil archäologischer Arbeit bleibt, obwohl verschiedene Maßnahmen angewendet werden, um systematische Fehler zu kontrollieren. Die Arbeit erinnert uns daran, dass es die Vielfalt der Erzählungen und Perspektiven ist, die Geschichte formt – und dass die Vorstellung einer einzigen objektiven Wahrheit immer wieder aufs Neue kritisch hinterfragt werden muss.

(Manisha Jothady)